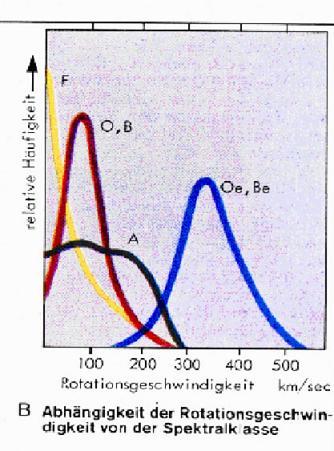

Spektralklassen und Sternrotation

Die Bedeutung der unterschiedlichen Rotationen von den F-Sternen

bis zu den O-Sternen ist wie folgt zu erklären:

Grafik 39: Rotation ab den F-Sternen

(12.8)

Bei den F-Sternen beginnt die Rotation anzusteigen,

weil sich der Entstehungsbereich für Planeten und ihre

Systeme vom Stern trennt. A-Sterne und F-Sterne haben

beide die Rotationsgrenze von ungefähr 300 km/s gemeinsam,

weil in ihrer früheren Phase der Entstehungsbereich der Planeten

dafür gesorgt hat, dass sie in ihrer Rotation gebremst wurden.

Doppelsterne haben bei diesen Sternen alle eine geringere Rotation,

weil der Zweitstern den Erststern bremst. Dadurch gibt es,

schwach erkennbar, bei den A-Sternen zwei Maxima.

Diese sind aber nicht so klar getrennt, wie bei den O- und B-Sternen.

Bei den O- und B-Sternen ist es so, dass ihre Berührungsphase

mit dem Entstehungsbereich für Planeten nur äußerst kurz war.

Damit ist der Erststern fast gänzlich ungebremst. Dieser kann damit

eine wesentlich höhere Rotation erreichen als die aufgeführten

kühleren Sterne. Hier handelt es sich um die Oe- und die Be-Sterne.

Die O- und B-Sterne mit geringer Rotation sind Doppelsterne.

Hier wird wieder der Erststern durch den Zweitstern gebremst.

Es ist verblüffend, dass die Rotation der Doppelsterne unabhängig

von der Temperatur und Masse eines Sterns in der Häufigkeit

bei 100 km/s liegt. Das dürfte etwas mit dem steigen Masse

des Planetenkerns zu tun haben. Er bietet eine größere Trägheit

im Kern und damit lässt sich der Erststern, dessen Masse ebenfalls

mit der Temperatur steigt, immer auf eine ähnliche Rotation eichen.