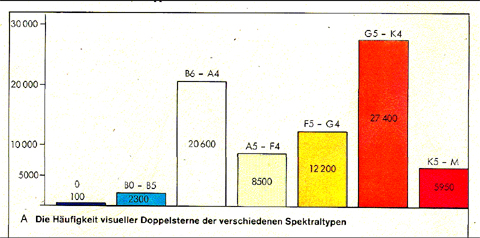

Häufigkeit und Temperatur der Doppelsterne

Die Doppelsterne haben über die Temperatur

aller Sterne verteilt zwei Maxima.

Grafik 42: Häufigkeit von visuellen Doppelsternen

(12.3)

Das Minimum zwischen beiden Maxima kommt

durch die T-Tauriphase der Sterne.

(Bei etwas heißeren Sternen spricht man von R-Assoziationen.

Sie sind massenreicher, zeigen aber das Verhalten von T-Tauristernen.)

Diese führt dazu, dass der Planet zu früh Gase aufnimmt,

an Dichte verliert und wegtreibt. Das mindert die Wahrscheinlichkeit

für einen Planeten, zum Stern zu werden.

Die Häufigkeit von den G4-Sternen bis zu den A5-Sternen

nimmt noch einmal ab, weil über die R-Assoziationen auch

heißere Sterne einen Rotations- und Größeneinbruch erfahren,

der zur früheren Gasaufnahme der Planeten führt.

Damit wandert er aus der Position des Gasplaneten heraus

und verhindert seine Weiterentwicklung zum Stern.

Die Abnahme der Häufigkeit zu den kühlen Sternen hin liegt daran,

dass die kühlen Sterne unter 3100 K keine Planeten

mehr produzieren. Die Abplattung der Gasscheibe findet nicht statt.

Damit gibt es weder Planeten noch Doppelsterne.

An der Rotation der Jungsternhaufen sieht man,

dass es unter 3000 K keine Doppelsterne gibt. Diese findet

man erst ab 3000 K, ab den M5-Sternen.

Grafik 3: Rotation von Jungsternen

(5.8)

Das ist der Temperaturbereich, in dem der Stern

eine Rotation erreicht, bei der die Gasscheibe abplattet.

Oberhalb des Instabilitätsstreifens gibt es eine Grenze,

bei der keine Dreifachsysteme mehr existieren. Es gibt nur noch

Zweifachsysteme bei Sternen im oberen Temperaturbereich.

Man wird bei den Dreifachsystemen nicht alle erkennen,

aber man wird mehr erkennen. Bei den heißen Sternen

oberhalb des Instabilitätsstreifens hat man weniger Doppelsterne,

und man wird auch da nur einen Teil erfassen. Das dürften demnach

auch spektroskopische Doppelsterne sein. Klar ist, dass damit

die Häufigkeit ab den B5-Sternen stark abnimmt. Demnach ist die

große Häufigkeit der Doppelsterne von den A4- bis zu den B6-Sternen

der Bereich, bei dem sich der Jupitertyp und der Erdtyp

zum Stern werden. Von den F4- bis A5-Sternen entwickelt sich

nur der Jupitertyp zum zweiten Stern. Oberhalb dieser Temperatur

fällt der Stern vom Erdtyp wieder weg. Beide Typen sind Sterne

mit Eisenkernen entstehen nur deswegen, weil der Erststern

im Instabilitätsstreifen noch eine Krise hat sich verkleinert und sich

damit ein neues System von Planeten entwickelt, die zum Stern werden.