Das Temperaturproblem großer Körper und Meteoriten

Das Temperaturproblem der Entwicklung der Körper um einen Stern teilt

sich in zwei Aspekte. Es ist einmal die ehemalige Temperatur der

Meteoriten und zum anderen der Wärmefluss von großen Körpern

in unserem Sonnensystem.

Die undifferenzierten Meteoriten, speziell die kohligen Chondrite, zeigen

Kalzium-Aluminium-reiche Einflüsse (CAI´s) neben kühlen Chondren.

(2.1)

Sie sind so zusammengekommen und haben sich seit ihrem

Entstehen nicht mehr verändert. Zudem sind sie die ältesten

Körper unseres Sonnensystems und spiegeln daher die

früheste Phase der Planetenentstehung wieder.

Es müssen zu Beginn der Entwicklung schon äußerst hohe

Temperaturen zwischen 1500 und 1900 Kelvin geherrscht haben,

die von außen gekommen sein müssen.

Die Olivinkörner im Allende-Meteoriten sprechen für eine schnelle

Entwicklung in einem heißen Gas, was die äußeren Schichten

dieser Körner mit FeO angereichert hat.

(2.8)

Auch die differenzierten Meteoriten lassen auf hohe

Temperaturen schließen. Die Widmannstättischen Figuren

in Eisenmeteoriten sind nur zu erklären, wenn sich ein Körper

über mehrere 10 Millionen Jahre nahe dem Schmelzpunkt hält .

(7.10)

Zudem weisen diese Meteoriten Remaglypte auf, die nur durch

die turbulente Bewegung heißer Gasmassen erklärbar sind.

(15.2)

Der Temperaturgeber kommt demnach auch hier von außen.

Um nun eine einheitliche Lösung für die erforderlichen Temperaturen

aller unterschiedlichen Arten der Meteoriten zu erhalten,

kann ein Temperaturgeber nur von außen kommen.

Das schließt die undifferenzierten Meteoriten ein.

In den Kometen, die sich auf den unterschiedlichsten

und auch sehr großen Bahnen um die Sonne bewegen,

findet man ebenfalls Olivinkörner. Olivinkörner können nur in der

Nähe des Sterns entstehen. Kometen sind demnach auch Körper,

die aufgrund ihrer inneren Zusammensetzung einen Hinweis liefern,

dass sie in der Nähe des Sterns entstanden sind.

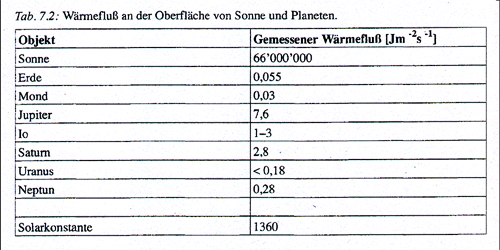

Tabelle 1: Wärmefluss von Körpern im Sonnensystem

(19.13)

Alle größeren Körper im Sonnensystem haben eine Wärmequelle

und damit einem Wärmefluss. Sie geben mehr Wärme ab

als sie bekommen. Zudem weisen Monde, wie Miranda

Strukturen auf, die ehemals von einer hohen Temperatur

während der Entstehung sprechen. Besonders deutlich

wird der Wärmefluss bei Jupiter, da er so viel Wärme abstrahlt,

dass sie nicht mehr durch das Absinken schwerer Elemente in den Kern

oder durch den radioaktiven Zerfall erklärbar ist.

(19.12)

Wenn wir nach einer Lösung für die gesamte Problematik des

Temperaturgebers suchen, kommt meiner Auffassung nach

nur die Sonne als Träger dieser Temperatur in Frage.

Damit müssten alle Körper, hier schließe ich die Ringe

und das Kleinmondsystem der Gasplaneten aus,

in der Nähe der Sonne entstanden sein.