Grenzgröße einzelner Klassen von Festkörpern

Die Größe der Körper um unsere Sonne ist abhängig von den Klassen,

wie wir sie bei den Asteroiden vorfinden. Diese Klassen stehen mit einer

bestimmten Dichte im Zusammenhang. Es sind drei Klassen wesentlich,

die C-Klasse, die E-Klasse und die M-Klasse, also leichtes Gestein,

schweres Gestein und Körper aus Eisen. Diese Klassen bestimmen,

welche maximale Größe ein Körper erreicht. Es gibt noch eine S-Klasse

unter dem Asteroiden. Die ist eine Mischung aus der E- und der M-Klasse

aufgrund der schwachen Rotation der Gasscheibe

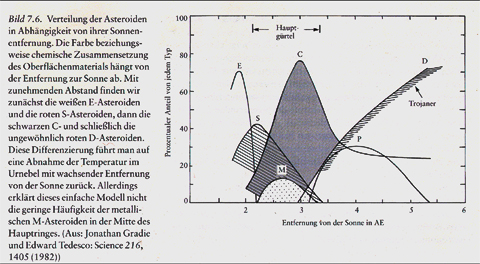

Grafik 5: Klassen der Asteroiden und Sonnenabstand

(7.4)

Sie erklärt die geringe Häufigkeit der M-Klasse.

Diese Größe eines Körpers erklärt sich aus der Geschwindigkeit

mit der ein Körper durch den Entstehungsbereich getrieben wird.

Diese Geschwindigkeit nenne ich Abdrift. Die Abdrift ist bei einem

Eisenkörper wesentlich niedriger als bei einem Gesteinskörper.

Zudem entsteht ein Gesteinskörper geringer Dichte, wie man sie in der

C-Klasse der Asteroiden vorfinden, eher in der äußeren Region des

Entstehungsbereiches. Damit kann er nicht so viel an Masse sammeln.

Zur Abdrift muss man jedoch noch ein paar nähere Erläuterungen machen.

Die Abdrift ist in erster Linie von der Dichte des Körpers abhängig.

Die Dichte bestimmt Inklination und Exzentrizität. Körper ähnlicher Dichte

haben daher auch eine ähnliche Inklination

Grafik 6: Asteroiden und ihre Inklination. Dieser Grafik entnimmt man

dass die E- und M-Klassen eine geringe Inklination aufweisen

(5.104)

Inklination und Exzentrizität verhalten sich umgekehrt proportional

zur Dichte. Die Körper müssen die Gasscheibe durchdringen

die sich zur Ekliptik hin verdichtet. Haben die Körper eine hohe

Exzentrizität, so bewegen sie sich in einer langen Bahn durch die

verdichtete Gasströmung. Auf dieser treiben sie in diesem langen Weg

schneller vom Stern davon. Hier wirken zwei Faktoren.

Ein Körper geringer Dichte bietet die größere Oberfläche

und er bewegt sich über die große Exzentrizität länger durch das

verdichtete Gas als ein Körper mit hoher Dichte. So wandert der

Körper schneller hinaus und kann in der Zeit weniger Masse sammeln.

So sind Pluto, Triton und auch der Kern von Neptun der E-Klasse

der Asteroiden zugehörig. Dann folgt eine ganze Reihe von Körpern

der C-Klasse. Von Proteus bis hin zu Japetus.

Hier ordnen sich die Planeten ein. Auch sie gehören dieser Klasse an.

Ab hier, damit meine ich, ab Titan, treten die Körper der M-Klasse

der Asteroiden auf siehe (Tabelle 6).

(19.1)

Das sind Körper mit Eisenkern. Dazu gehört dann auch Jupiter.

Diese Linie von Körpern mit Eisenkern zieht sich bis Merkur.

Wir sehen in der Reihenfolge, dass nach dem Kuiper-Gürtel erst

die E-Klasse auftaucht. Da könnte, wie bei Pluto zu sehen,

immer ein Körper der C-Klasse dazwischen liegen.

Plötzlich existiert nur noch die C-Klasse, und mit einem Mal

taucht die M-Klasse auf. Das muss noch im Detail besprochen werden.

Ein weiterer Faktor für seine Größe ist der Einfangzeitpunkt

durch den Planeten. Je weiter der Planet vom Entstehungsbereich

entfernt ist, umso größer wird der Mond. Später eingefangene

Monde bewegen sich wegen der angestiegenen Masse und größeren

Gravitation des Planeten in größere Bahnen. Der jeweilige Bahnradius

des Mondes ist damit ein Maß für die Masse des Planeten

zum Einfangzeitpunkt. Ist der Mond eingefangen, nimmt er

kaum mehr an Masse zu. Die Körper, die er mitbringt und die Körper,

die ihm voraus eilen, fallen an den Planeten .

Bei den Monden des Jupiters wird am Dichtegefälle die Wanderschaft

durch diesen Entstehungsbereich besonders deutlich. Körper,

die früh eingefangen wurden, haben eine hohe Dichte, weil der Einfang

in der Mitte des Entstehungsbereiches stattfand. Körper, die später

eingefangen wurden, haben eine geringe Dichte. Diese haben in der

äußeren Region des Entstehungsbereiches eine große

Menge Wasser gesammelt. Dem Planeten kommt eine gesonderte Rolle

im Bezug auf seine Masse zu. Er entwickelt seine Masse im Zentrum

mehrerer Körper schneller. Bis zum Einfangen des ersten Mondes

ist der Planet genauso strukturiert, wie dieser. Er ist in der Größe

und der Zusammensetzung diesem Körper ähnlich. Danach nimmt er

schneller an Masse zu als seine Monde.

Die Kometen bilden eine eigene Kategorie von Körpern und haben die

geringste Dichte und eine geringe Kondensationstemperatur. Sie sind

damit im äußeren Teil des Entstehungsbereiches entstanden.

Durch die geringe Dichte werden sie beim durchdringen der Gasscheibe

auf stark exzentrische Bahnen gebracht . Damit konnten sie

nicht groß werden, weil sie sehr schnell in große Entfernungen gelangen.

Ein weiterer Grund liegt darin, dass ständig heranwachsende

Gesteinskörper aus der inneren Region des Entstehungsbereiches

durch die äußere wanderten. Damit behinderten sie die Entwicklung

der Kometen zu großen Körpern. Die nächste höhere Größenkategorie

von Körpern beginnt mit ungefähr 400 km Durchmesser und kann

bis 1500 km Durchmesser erreichen.

(5.28)

Hier handelt es sich um Körper aus leichtem Gestein und

einer dicken Eisschicht. Wir haben es hier mit der C-Klasse

der Asteroiden zu tun, aus der die verschieden großen Körper entstanden.

Dieses leichte Gestein entsteht im Gegensatz zum Eis näher zur Sonne

und bewegt sich wegen der höheren Dichte langsamer aus dem

Entstehungsbereich heraus. Durch diese höhere Dichte werden die Körper

größer als Kometen. Der jeweilige Körper sammelt erst Substanzen hoher

und dann geringer Dichte. Kern und Mantel entstehen separat.

Die nächste Kategorie von Körpergrößen entspricht Körpern

wie Pluto und Triton. Ihre Obergrenze liegt bei 2700 km Durchmesser.

Diese Körper haben einen Gesteinskern hoher Dichte. Das wäre bei den

Asteroiden die E-Klasse. Darüber sammelt sich leichtes Gestein

und eine Eisschicht. Innerhalb des Entstehungsbereiches entwickelt

sich die E-Klasse näher zum Stern. Zudem können wir feststellen,

dass die Dichte der C-Klasse von Uranus bis Saturn noch einmal abnimmt.

So sind Rhea und Japetus die Körper mit geringster Dichte und demnach

am äußersten Rande des Entstehungsbereiches entstanden.

Das bedeutet, in einer früheren Entwicklungsphase haben sich die Körper

mehr aus der inneren Region des Entstehungsbereiches entwickelt,

und später immer mehr in die äußere Region verlagert.

Die letzte Kategorie beinhaltet Körper mit einem Eisenkern.

Das wären Körper wie Titan oder die Galileischen Monde

mit über 5000 Kilometern Durchmesser . Über dem Eisenkern liegen

zwei Gesteinsmäntel unterschiedlicher Dichte. Die äußere Schicht

ist aus Eis, wobei Io so früh eingefangen wurde, dass es ihm

nicht mehr möglich war Eis aufzunehmen.

Callisto nimmt zum Kern hin nicht so stark an Dichte zu wie Ganymed .

Er wandert als letzter aus dem Entstehungsbereich und erlebt schon

den Temperatureinbruch der Sonne. Wahrscheinlich weist er ein Gemisch

aus Eisen und Gestein auf. Betrachtet man im Zusammenhang damit

den Aufbau des Asteroidengürtels, so schließt die S-Klasse der

Asteroiden die E- und M-Klasse ein, und hat ihr Maximum genau da,

wo sich diese beiden anderen Klassen berühren.

(7.4)

Sie ist eine Mischung aus beiden Klassen, und wäre vergleichbar

mit den Eisensteinmeteoriten. Aus dieser Mischung besteht

Callisto im Kern. Damit steigt seine Dichte zum Zentrum

nicht so stark an. Callisto hatte sich bis zur T-Tauriphase

der Sonne entwickelt. Zu der Zeit trennte die Gasscheibe

Eisen und Gestein nicht mehr so gut.

Damit ist es auch nicht verwunderlich, dass von der M-Klasse

nicht mehr so viele Körper im Asteroidengürtel existieren.

Die Größe der Körper im inneren Sonnensystem hatten wir schon erklärt.

Sie hängt mit der höheren Temperatur der Sonne

zu ihrem Entstehungszeitpunkt zusammen.