Entwicklung vom Planeten zum Gasplaneten

Die Masse des Planeten wächst, während er Mond um Mond einfängt.

Die Ursache liegt einmal an den Strömungsverhältnissen in Sonnennähe

und zum anderen an seiner steigenden Gravitation. Seine steigende Masse

führt dazu, dass seine Abdrift immer kleiner wird. Das bedeutet,

es kommen immer schneller kleinere Körper auf ihn zu, die der jeweilige

Mond aus dem inneren Bereich mitbringt.

Vergleichen wir diesen Prozess mit Pluto, so hat er einen Mond

eingefangen, und sicher sind viele Plutinos auf ihn abgestürzt,

die der Mond aus dem Entstehungsbereich mitgebracht hat.

Seine Gravitation reicht aber nicht, um alle einzufangen.

Erst wenn er weitere Monde eingefangen hätte,

wäre seine Masse groß genug geworden, Gase aufnehmen zu können.

Mit der zunehmenden Masse nimmt seine Dichte wegen der Gravitation zu.

Seine Abdrift und auch seine Inklination werden kleiner.

Er entfernt sich nicht mehr vom Stern. Durch die druckbelastete Dichte

wird seine Inklination kleiner und er nähert sich der Ekliptik und kann

in einem geringeren Abstand vom Stern durch den Schutz der Gasscheibe

Gase aufnehmen, weil er Sonnenwind keinen Einfluss auf die zentralen

Regionen der Gasscheibe hat. Das liegt daran, dass die Gasdichte

der cirkum-stellaren Scheibe zur Ekliptik hin zunimmt.

Damit ist die Gasaufnahme abhängig von der Inklination eines Körpers.

Die Inklination ist abhängig von der Dichte des Körpers.

Je höher die Dichte, und hier spricht man von der

druckbelasteten Dichte eines Körpers durch seine eigene Gravitation,

umso kleiner ist die Inklination. Im letzten Sinne ist die Masse des Körpers

oder des Planeten ausschlaggebend für seine Dichte.

Im Schutz des Sonnenwindes nehmen sie Gase auf verlieren an Dichte

und treiben damit wieder von der Sonne weg. So kann sich der nächste

Körper in diese Position setzen und zum Gasplaneten werden.

Es gibt demnach im Bezug zum Stern einen bestimmten Abstand,

wo der werdende Gasplanet eine ganze Weile verweilt,

bis er weiter vom Stern weggetrieben wird. Die Periode in der

Gasplaneten verweilen, liegt ungefähr bei 4 Tagen.

Exoplaneten zeigen bei dieser Periode eine große Häufigkeit

.

Grafik 7: Häufigkeit und Perioden der Exoplaneten

In der Entstehungsphase von Saturn und Jupiter ist der Verlauf anders,

folgt aber dem gleichen Prinzip. Bei ihnen kommt die T-Taurikrise

der Sonne zur Geltung.

(16.4)

Sie wird kleiner, der Sonnenwind nimmt rapide ab, und damit

nimmt als erstes Saturn früher Gase auf, und später folgt Jupiter.

Ihre große Masse hat die Ursache in der T-Taurikrise.

In dieser Phase bricht die Entstehungsbereich zusammen

und bildet sich in der Nähe des Sterns von neuem.

Damit bleiben sie auch in der Nähe des Sterns.

Nimmt ein Planet Gase auf, verliert er an Dichte und wandert

aus der Position heraus, weil die Strömung der Gasscheibe wieder

einen größeren Einfluss gewinnt. Rein theoretisch kann jedoch

der Planet vor seiner Gasaufnahme eine kritische Masse erreichen,

die so hoch ist, dass er sich selbst mit der Gasaufnahme

nicht mehr vom Stern entfernt. Das liegt daran, dass Planeten

nicht viel größer werden als Jupiter.

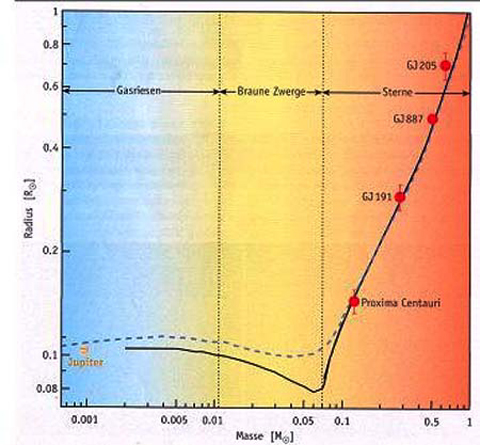

Grafik 8: Durchmesser von Gasplaneten und Braunen Zwergen

(5.33)

Dadurch führte eine kritische Masse zu einer kritischen Mindestdichte.

Nimmt die Dichte demnach wieder zu, weil der Gasplanet mehr Masse hat

wird seine Abdrift wieder kleiner. Es führt immer dazu, dass ein Gasplanet

sich irgendwann nicht mehr vom Stern entfernt.