Die Gravitation und die Kerne von Zweitsternen

Durch die große Masse des Zweitsterns kann es bei den heißen

Doppelsternen dazu führen, dass der Eisenkern über den hohen

Druck der Gravitation zusammenbricht. Der Eisenkern und anfangs

auch der Silikatmantel nehmen nicht an der Fusion teil.

Man hat im Sternkern eine fusionsfreie Zone. Im innersten Kern

wird demnach keine Temperatur erzeugt,

die sich gegen den enormen Druck wehrt.

Ist nun die Masse dieses Kerns groß genug, kann er einmal

zum Weißen Zwerg werden oder direkt zum Pulsaren.

Die Größe des Kerns ist abhängig von der Rotation des ersten Sterns.

Je größer diese Rotation ist, umso mehr kann auch dieser erste

Stern sammeln, und umso höher sind auch eine Temperatur

und seine Masse. Die Chandrasekhar-Grenze sorgt dafür,

dass der Eisenkern zum Neutronenkern wird wenn der Stern

seine größte Masse hat. Diese hat er, wenn er die Gasaufnahme

abschließt, denn anschließend nimmt seine Masse

ständig durch einen starken Sonnenwind ab.

Der Grundgedanke besagt, dass der Weiße Zwerg oder der Pulsar

schon im Kern entstehen bevor der Stern seine Entwicklung a

bgeschlossen hat. Über die spätere Supernova wird nur

die äußere Hülle abgesprengt, und es bleibt der Pulsar,

oder es bleibt kein Pulsar. Der Pulsar erfährt damit noch mehr Rotation.

Die Supernova wirkt als Impulsverstärker. Voraussetzung für einen

späteren Pulsaren ist der Neutronenkern im Doppelsternsystem.

(13.15)

Fällt ein Eisenkern zusammenfällt, steigt einmal die Rotation.

Damit wird auch das Magnetfeld stärker. Wenn sich die Rotation

im Kern stark erhöht, erhöht sich gleichzeitig die Rotation

des gesamten Sterns. Damit rotiert das Doppelsternsystem schneller.

Wenn sich der Kern nur über die Gravitation verdichtet,

wird er etwas schneller und erzeugt ein starkes Magnetfeld,

aber die Masse im Kern bremst den Stern eher.

Kandidaten, die zu den Doppelsternen passen, wären einmal

die CP-Sterne und zum anderen die Wolf-Rayet-Sterne.

Bei beiden Kategorien von Körpern handelt es sich um Doppelsterne.

(12.9)

(10.9)

Bei den CP-Sternen wird der Planetenkern nur verdichtet.

Auch das erhöht schon den Magnetismus. Bei den Wolf-Rayet-Sternen

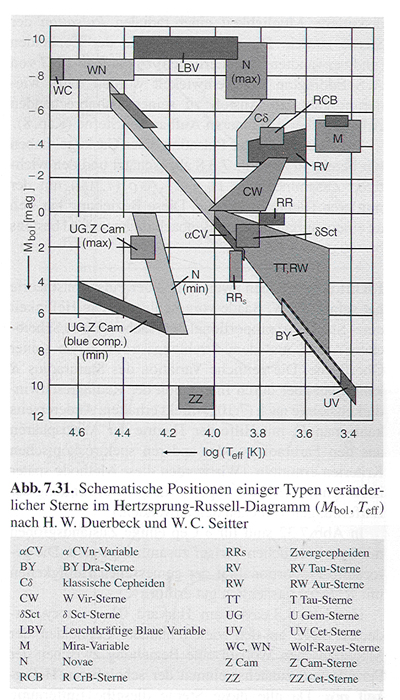

finden wir zwei Arten, die im HRD nebeneinander liegen.

(28.3)

Grafik 43: Veränderliche Sterne im HRD

(41.2)

Es gibt einmal die kühleren WN-Sterne und neben

ihnen liegen die heißeren WC-Sterne.