Arten der Doppelsterne

Bei den kühlen Doppelsternen hätte der Zweitstern einen

Planetenkern aus Gestein. Das ist der Neptuntyp.

Doppelsterne der Temperatur unserer Sonne hätten

im Zweitstern einen Planeten aus Eisenkern und Gesteinsmantel.

Bei den heißen Doppelsternen sind die Eisenkerne und

Gesteinsmäntel im Zweitstern größer, weil sich der

Entstehungsbereich vom Erststern getrennt hat.

Bei den heißen Doppelsternen hat der Zweitstern den Eisenkern

und damit in der frühen Phase seiner Entwicklung eine

höhere Dichte. Zudem ist der Entstehungsbereich vom Erststern

getrennt und er sammelt daher schneller Masse hoher Dichte.

Sie haben damit eine geringere Abdrift und einen geringeren

Abstand zueinander als kühle Doppelsterne.

Bis zu den B3-Sternen erleben Sterne noch Krisen

während ihrer Entwicklung.

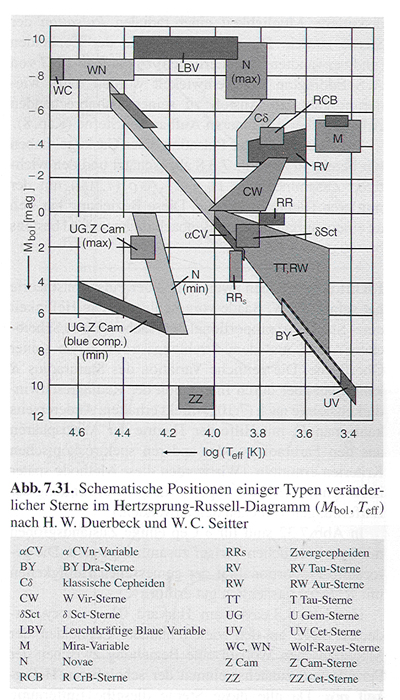

Grafik 43: Veränderliche Sterne im HRD

(41.2)

Das führt zu Konvektionszonen, die im weiteren

Entwicklungsverlauf in tieferen Schichten verschwinden.

Nur dort, wo sich Konvektionszonen um einen Stern

gebildet haben, erlebt der Stern eine Verkleinerung.

Die Konvektionszonen in tiefern Schichten sind gleichzeitig

der Grund für die Pulsation der Sterne. Die Krise des Sterns

führt dazu, dass sich zwei Körper mit Eisenkern bilden,

die beide zum Stern werden können. Im Sonnensystem

haben wir einen Jupiter und im inneren die Erde,

die ebenfalls zum Gasplanet und weiter zum Stern

werden kann. Daher spreche ich im Instabilitätsstreifen

vom gestörten Jupitertyp und dem Erdtyp, der sich weiter

zum Stern entwickeln kann. Weil der Jupitertyp durch

die Krise in der Entwicklung gestört wird und

aus der Position der Bildung des Gasplaneten springt,

kann sich der Erdtyp entwickeln. Daher existieren von

den F- bis zu en B3-Sternen zwei Typen mit Eisenkern.

Das heißt, man hat es in diesem Temperaturbereich meistens

mit Dreifachsystemen zu tun. Der Erdtyp aber auch der

päte Jupitertyp sind die Vertreter der CP-Sterne.

Der Erdtyp ist zudem der Vertreter der Zwergnova.

Alle Zweitsterne sind schwach pulsierend,

weil der Planetenkern den Puls schwächt.

Oberhalb der B3-Sterne haben wir es mit einer eigenen

Klasse von Sternen. Der Erststern hat eine unbedeutende

Krise und in seiner frühen Entwicklung. Er kennt keine

Konvektionszonen im inneren und hat daher auch keine Pulsation.

Damit entwickelt sich der Jupitertyp ungestört. Er bleibt in seiner

Position und der Erdtyp kann sich nicht mehr entwickeln.

Es gibt demnach oberhalb der B3-Sterne nur noch Doppelsterne,

und den Zweitstern bezeichne ich mit dem ungestörten Jupiter.

Der Jupitertyp ist als Zweitstern auch viel massenreicher.

Hier beginnt die Region der Supernova und der Pulsare.

Nur der ungestörte Jupitertyp kann Pulsare hervorbringen.

Damit sind die Klassen der Mehrfachsternsysteme erklärt.

Zusammenfassend kann man sagen, man muss grundlegend

zwischen dem Erststern und den Zweitsternen unterscheiden.

Unter den Zweitsternen existieren der Neptuntyp,

der gestörte Jupitertyp, der Erdtyp und der ungestörte Jupitertyp.

Damit erfasst man die gesamte Klassifizierung

der Mehrfachsternsysteme. Da Nebenperioden bei heißen

Mehrfachsternsystemen existieren, sind diese ein Zeichen dafür,

dass sich Körper wie Saturn oder Uranus ebenfalls

zu größeren Körpern weiterentwickeln können.

Bei geringerer Metallizität nehmen die Häufigkeit der Doppelsterne

und ihr Abstand zueinander zu. Eine Mindestgröße von Körpern

ist in der anfänglichen Entwicklung beim Durchdringen der Gasscheibe

vorgegeben. Es entstehen weniger Körper und diese brauchen länger,

um die kritische Masse zu erreichen. Daher wandern sie weiter weg.

Der wachsende Abstand der Doppelsterne bei abnehmender Metallizität

führt einmal bei den CP-Sternen dazu, dass weniger

Planeten und Monde in die Sterne abstürzen. Körper,

die in Sternnähe entstehen und wegwandern haben mehr Raum.

Damit nimmt ihre Häufigkeit stark ab.

(5.11)

Zum anderen führt dies dazu, dass der Zweitstern an Einfluss verliert.

Bei geringerer Metallizität entstehen mehr heiße Einzelsterne.