Definitionen und Klassifizierungen

Die Wissenschaft arbeitet mit Definitionen. Zum Beispiel definiert die

Astronomie einerseits Körper und zum anderen Bahnen und

Eigenschaften dieser Körper. Bei den Körpern im Universum ist es

schwierig zu sagen: das ist ein Mond, oder das ist ein Planet.

Besondere Eigenschaften bestimmen jeden Körper.

Bei diesen beiden Körpern scheint es noch einfach zu sein.

Definiert man den Planeten und den Stern, scheint es sehr klar zu sein,

weil hier eine klare Definition vorliegt, die besagt, der Stern fusioniere

Wasserstoff zu Helium und der Gasplanet tut das nicht.

So glaubt man, man hätte eine eindeutige Definition.

Beginnt man jedoch ein gedankliches Spiel und stellt sich vor,

die Sonne hätte sich weiter entwickelt, dann kann man

bei Jupiter als Planeten nicht ausschließen, dass dieser es auch täte.

Da die Gasaufnahme neben der Gravitation auch an die

Rotation gebunden ist, würde er sehr schnell Gase aufnehmen,

denn er dreht sich 6-mal schneller als die Sonne.

(13.4)

(19.1)

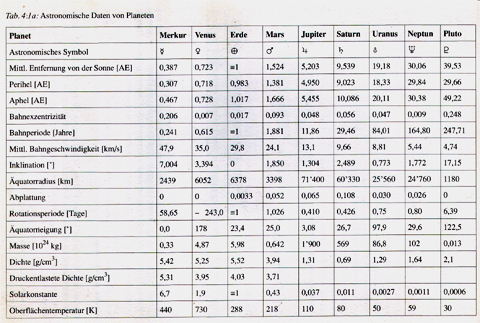

Tabelle 5: Astronomische Daten zu den Planeten

Würde sich Jupiter zum Stern entwickeln, so hätte er einen

Planetenkern und eine Gashülle, die sich nicht viel anders

zusammensetzt als die der Sonne.

Diese Körper wäre ein Stern mit einem Planetenkern.

Einen solchen Kern hätte die Sonne jedoch nicht.

Also hätten man es mit zwei Arten von Sternen zu tun,

die beide fusionieren, jedoch anders aufgebaut sind.

Von solchen Zusammensetzungen im Doppelsternsystem

geht die Wissenschaft nicht aus. So lange die Wissenschaft

jedoch nicht weiß, wie Planeten und Sterne im Zusammenhang

entstehen, kann sie sicherlich definieren, aber es könnten trotzdem

zwei Arten von Sternen existieren.

Da die Wissenschaftler von einer Vorstellung ausgeht,

dass alle Sterne im Aufbau gleich sind und darauf

ein großes Gebäude aufgebaut, kann es durchaus sein, dass dieses

Gebäude nicht stimmig ist. Dieses Gebäude könnte demnach

nicht stehen, wenn man feststellen sollte, dass es verschiedene

Arten von Sternen gäbe. Dieser Unterschied würde sich ergeben,

wenn man die Sternentwicklung mit der Planetenentstehung verbindet.

Demnach ist es nicht verwunderlich, dass die Astronomen darauf achten,

diese beiden Entstehungen zu trennen. Sie möchten dabei bleiben,

dass auf der einen Seite die Planeten entstehen

und der anderen der Stern. Es zeigt sich jedoch,

dass einmal Exoplaneten und Braune Zwerge

sich auch da aufhalten, wo sich Doppelsterne finden.

Die Tendenz ist sogar so gelegt, dass Exoplaneten in der

Häufigkeit näher am Stern liegen als der Zweitstern.

(5.1)

Grafik 6: Asteroiden und ihre Inklination. Dieser Grafik entnimmt man

dass die E- und M-Klassen eine geringe Inklination aufweisen

(5.104)

Das könnte demnach der Hinweis sein, dass die Definition

über den Ort nicht möglich ist.

Man kann nicht einfach sagen, in der Nähe des Sterns entstehen Sterne

oder Doppelsterne und in größerer Entfernung Planetensysteme.

Die Position der Exoplaneten gegenüber dem Zweitstern erweckt

eher den Eindruck, dass der Übergang fließend ist.

Außerdem gibt es Zusammenhänge zwischen

der Häufigkeit der Exoplaneten und den Doppelsternen

im Bezug auf die Sterntemperatur.

Eine Definition von Körpern, wäre somit nur ein willkürlicher Schnitt,

um sich an Klassifizierungen festzuhalten, die eventuell nur

Übergänge sind von einer Art zur nächsten. Es geht daher eher darum,

die Entwicklung als Schritte zu beschreiben, bei denen es durchaus

möglich ist, dass man bestimmte Klassen von Körpern durchschreitet.

Genauso muss man zu einer neuen Klassifizierung von Sternen bereit sein.

Es wird nicht nur unterschiedliche Klassen von Festkörpern geben,

sondern auch unterschiedliche Klassen von Gasplaneten und

unterschiedliche Klassen von Sternen. Alle diese Typen hätten

einen spezifischen Innenaufbau, der für die jeweilige

Klassen sprechen würde.