Sterntemperatur und der Entstehungsbereich von Körpern

Um das Bild der Entwicklung unserer Sonne etwas genauer darzustellen,

sollte man die Phasen ihrer Entstehung anhand der Planetenentstehung

in kurzen Zügen beschreiben. Diese Phasen können direkt

auf Sterntemperaturen übertragen werden. Anhand der Verteilung

der Exoplaneten hat man schon gesehen, dass sich die Gasplaneten

nur in bestimmten Temperaturbereichen und

auf bestimmte Perioden verteilen.

Die Planetenentstehung beginnt erst ab dem Kuiper-Gürtels,

also ab 47 AE. Das entspricht der Phase unserer Sonne,

als sie die Temperatur eines M5 Sterns erreicht hatte.

Ab den M5 Sternen setzt mit einem Mal eine Verdichtung

der Gasscheibe auf der Ekliptik des Sterns ein.

Das Gas wird auf der Rotationsebene in Sternnähe linear. Dadurch kann

es sich so verdichten und es bilden sich die ersten größeren Körper,

weil sie die Gasscheibe durchdringen müssen. Das können sie nur

durch eine größere Masse. Sie erfahren zudem eine Rotation.

Diese Körper stürzen zum Teil in den Stern und führen zur Unruhe

in seiner Oberfläche. Damit erklärt sich, warum Chromosphären

und Konvektionszonen mit einem Mal entstehen.

(10.5)

Der Absturz ist damit zu erklären, dass Körper beim Durchdringen

der Gasscheibe gebremst werden und sich dem Stern zu stark nähern.

Sterne mit einer höheren Temperatur als 3000 K sind dem ständigen

Beschuss von rotierenden Körpern ausgesetzt. Sie haben einen großen

Einfluss auf den Stern, weil sie den Stern über die Magnetfelder bremsen.

Im gleichen Zuge der ansteigenden Temperatur entfernt sich

der Entstehungsbereich vom Stern. Damit steigt der Anteil von Körpern,

die nicht in den Stern fallen, sondern von ihm wegwandern.

Auf Grund dieser großen Mengen von Körpern, die in den Stern fallen,

kommt es bei den kühlen Sternen zur T-Tauriphase. Der Stern verliert

an Rotation. Zwischen Stern und Gasscheibe entsteht

ein Rotationsunterschied, der dem zehnfachen Wert entspricht.

Der zweite Effekt liegt darin, dass Massen dieser aufgeschmolzenen

Körper in den Kern des Sterns zu sinken und die Konvektionszonen

mit den Sonnenflecken erzeugen. Damit wird der Fusionsprozess

im Stern gemindert. Der Druck sinkt und der Stern verliert in dieser Phase

schnell an Größe, weil ihn seine Masse zur Kontraktion zwingt.

(16.4)

Die Verminderung der Rotation des Sterns wird durch die Magnetfelder

rotierender Körper ausgelöst. Die Verminderung der Fusion

wird durch Magnetismus der Sonnenflecken gemindert.

Die Sonnenflecken sind selber zwar kühl, aber sie führen durch

die Konvektionszonen große Mengen an Energie aus dem Zentrum ab.

So stören sie die Fusion von Wasserstoff zu Helium.

Diese Störung beginnt in unserem Sonnensystem nach der Entstehen

von Jupiter und seinen Monden. In dieser Zeit wird die Sonne kleiner.

Der Entstehungsbereich kühlt aus und bleibt im Asteroidengürtel

als Rest eines Entstehungsbereiches erhalten. In der Phase hat

die Sonne ca. 4000 K und etwa 0,8 Sonnenmassen.

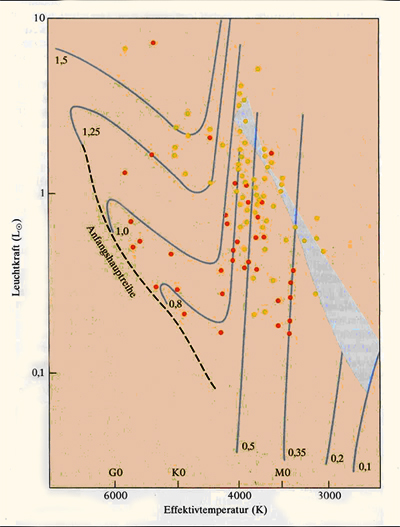

Grafik 38: T-Tauristerne im HRD

(14.5)

Erreicht ein Stern eine noch höhere Temperatur, so beginnt sich

der Entstehungsbereich der Planeten vom Stern zu trennen.

Bei unserer Sonne hat sich in dieser Phase

das innere Planetensystem gebildet.

Mit einer Temperatur von gut 6000 K, die unsere Sonne nicht

erreicht hat, endet der Einfluss des Entstehungsbereiches von Körpern

auf einen Stern. Oberhalb der G-Sterne nimmt die Rotation

der Sterne stark zu.

(5.8)

Im gleichen Zuge sinken die Konvektionszonen in das Innere des Sterns.

(14.16)

Die Konvektionszonen sind daher ein klares Zeichen der Berührung

vom Entstehungsbereich der Körper mit dem Stern. Demnach beginnt

die Beeinflussung des Sterns ab 3000 K. Von da an werden größere

Körper gebildet, die in den Stern stürzen. Ab 6000 K ist dieser Absturz

von Körpern beendet. Alles was kondensiert, wird zu Planeten.

Ab den F-Sternen hat man es zu höheren Temperaturen hin generell

mit hohen Sternrotationen zu tun. Diese Rotationen sind nur möglich,

weil der Stern sich vom Entstehungsbereich getrennt hat.

Die Konvektionszonen spielen bis zu den A-Sternen eine Rolle.

Sie wirken aus tieferen Schichten und führen dazu, dass Sterne

in diesem Temperaturbereich pulsieren. Daher findet sich bei den

A-Sternen der Instabilitätsstreifen. Diese Sterne hatten in ihrer früheren

Zeit einen längeren Kontakt mit dem Entstehungsbereich, und darauf hin

sind auch bei ihnen Konvektionszonen entstanden, die aber in der letzten

Phase ihrer Entwicklung zugedeckt worden sind. Diese wirken jedoch

aus der Tiefe weiter und führen dazu, dass diese Sterne pulsieren.

Sterne die noch heißer werden, bewegen sich so schnell durch

ihre kühle Phas hindurch, dass die Planetenentstehung

keinen Einfluss mehr auf sie hat.

Mit dieser kurzen Betrachtung hat man ein recht plausibles Bild,

warum sich Sterne in bestimmten Temperaturbereich so oder so verhalten.

Die Planetenentstehung als Kondensationsbereich, also als einem Bereich,

der sich über die Temperatur des Sterns verschiebt, lässt sich gut

in das Bild der Sterne unterschiedlicher Temperatur einfügen.